先日、manablogの運営者マナブさんからこのような企画発表がありました。

YouTubeを更新しました😌

※質問はコメント欄で受け付けます🔽【発表】仕事を辞めても、人生は詰みません【新企画のお知らせ】 https://t.co/JNz9gUwtY3

またまた、新しい試みを始めます。読書キャンペーンでは、本を読みつつ「 #マナブの宿題 」でツイート頂けたら、僕も確認します pic.twitter.com/dIaXAjbsUG

— マナブ@バンコク (@manabubannai) July 20, 2020

6月中は引っ越し準備を言い訳に読書をしていませんでした。

これはチャンスと思い一冊の本を読み始めました。

読み終え記事に書いた今だから言いますが背伸びしすぎました!!

まとめるのがすごく難しかったです。

この本を読む切っ掛けになったのは、日々のコミュニケーションギャップを解消したかったからです。

そもそも具体・抽象ってなに?

- 具体:目に見えたり形になっている。わかりやすい。

- 抽象:曖昧で捉えづらい、大まか。

具体はわかりやすく抽象はわかりづらいってイメージを誰しも持っているでしょう。

しかし、普段の会話でこの人の話はくどいなあって思う事ありませんか?

それはアナタがその会話の抽象を理解しているため具体話が冗長になり逆にわかりにくくなっているのです。

ここで矛盾が起きたように感じますよね。

・具体はわかりやすく抽象はわかりづらい → 抽象はわかりやすく具体はわかりづらい

実は具体と抽象は紙一重の関係なのです。

例えるならば熱しやすく冷めやすい性格でしょうか。

- 長所:すぐに行動に移せる

- 短所:飽きやすい

物は言いようですね。

具体・抽象 どちらかに偏ってはいけない

世の中には具体病・抽象病が蔓延しています。

・環境の変化に適応できずに現在のルールで全て対応する

・言われた事をそのまま実行する、考えないので応用が利かない

・指示待ち人間、思考停止

・他人に対してアドバイスだけして行動に繋がる計画や方法を示さない

・目標や施策が全て曖昧な表現(ベストを尽くします!、臨機応変に対応します!)で行動には一切繋がらない

・意識高い系

両極端ではダメって事ですね。

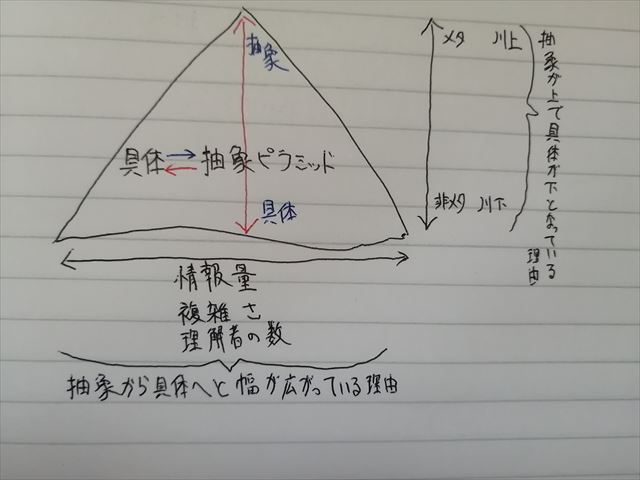

具体⇔抽象ピラミッド

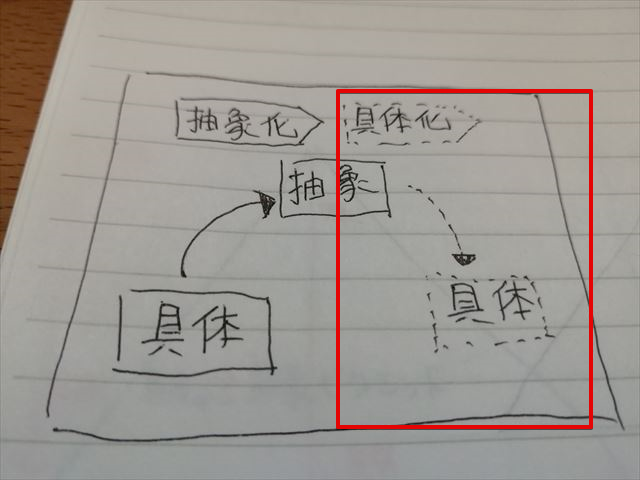

本書では具体→抽象→具体で根本的問題解決をしていきましょう、と謳っていました。

ここで重要なのが具体・抽象ピラミッド

このような図となります。

ピラミッドの頂点付近ほど抽象度が高く、低いほど具体度が広がります。

・シンプル

・理解できる人数が少ない

・視点が上がる

・自由度が高い

・詳細なため簡単に捉えられる

・イメージしやすく理解しやすい

・視点は真っ直ぐもしくは下

・自由度は低い

このピラミッドを基に具体→抽象→具体のプロセスで根本的解決をしていきます。

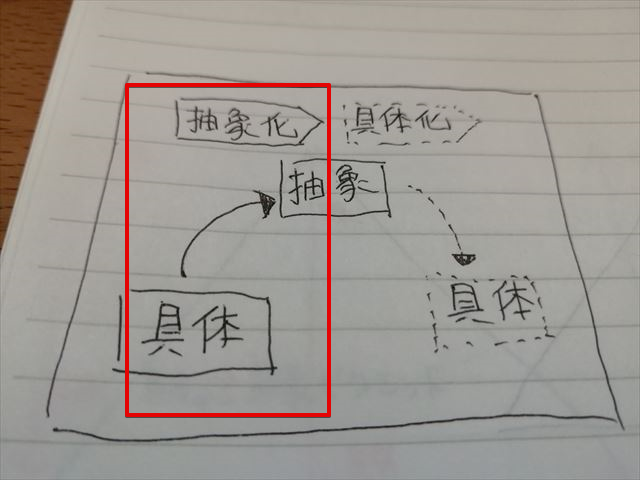

具体→抽象化へ

抽象化とは

- まとめて一つにすること

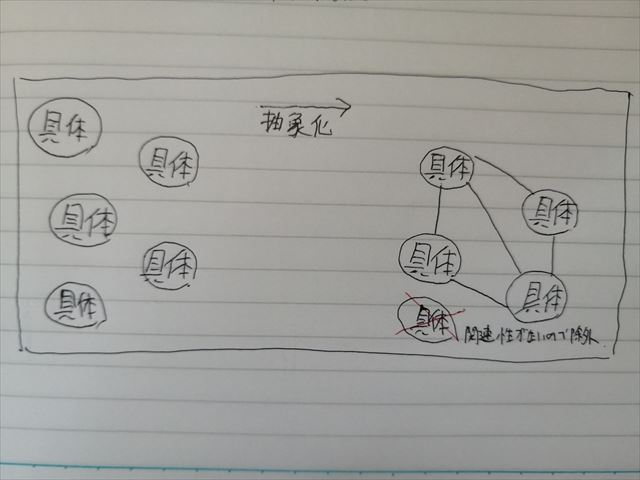

具体は無数の点、抽象は関連性のある具体同士を結びつける線 と捉えていただけるとわかりやすいでしょうか。

この無数に散りばめられた点を結び一つにまとめます。

- 目的に合わせること

せっかくまとめたモノも目的にあっていなければ意味がないですよね。

目的に合わせて具体の点を取捨選択する必要があります。

- 一言で表現すること

犬・猫・ライオン・猿 これらを一言で表現するならば動物が適切でしょうか。

このように一言で表現します。

- 次元を増やすこと

具体⇔抽象ピラミッドには縦・横軸がありました。

片方の軸だけでは一方向ですよね。

1次元→2次元へと増やします。

具体は1次元で点、抽象は2次元で線にもなります。

- Whyを問うこと

具体的な施策や方法には常になぜ?と問いかけます。

手段と目的に関係づけるのがなぜ?という疑問詞になるからです。

Where(どこ),Who(だれ),When(いつ),What(何),Why(なぜ)

5つの5WがありますがWhyだけ名詞で答えられません。

これは先程述べた次元を増やすことにも結びつきます。

抽象→具体化へ

抽象化したことを具体化するとは

- 逃げ道をなくすこと

深堀りをしていって数字(データ)で示すことです。

減点主義な企業(大手・政府など)は失敗しないために逃げ道が確保された言葉で目標を選定します。

・○○の徹底

・○○の強化

・○○の最適化

どれも抽象度が高いので達成したかどうかはどのようにも解釈できてしまいます。

具体化はこの真逆になります。

- Howを問うこと

目的から手段を考えます。

具体と抽象は逆変換の機能を持っています。

具体的なことをなぜ?と問いただし目的にする。

抽象化した目的をどうやって?と問いただし手段を考える。

具体と抽象は密接な関係なのです。

コミュニケーションギャップはなぜ発生するのか

私達一人ひとりが違うものを見ていることに気づいていないことで起きます = 認知バイアス

まずは視点を同一方向に向ける事でギャップの広がりを防ぐ事ができます。

他人にレッテルを貼る

他人のことは一般化して抽象レベルで捉えてしまう

自分のことは特別視して具体レベルで捉えてしまう

ことにより起きます。

根本的原因は具体と抽象に関するギャップ、当人同士がそのことに気づいていないから起きるものです。

バカって言ってるやつがバカなんだ!

本質を突いた含蓄ある言葉です。

自分の得意分野で鼻高々になり、その分野では劣っている相手をバカにしているだけにすぎません。

相手は別の得意分野があり、その分野では自分は劣っている可能性だってあるわけです。

例

自分:学校のテストの点数は平均90点以上

相手:学校のテストの点数は平均40点

この相手にバカだなあと言いますが、

実は相手は 囲碁の小学生大会準優勝者 でした。

自分が囲碁に関しては初心者レベルであれば立場の入れ替わりです。

視野が狭くなっており単一方向でしか見渡せない状況ですね。

AIを使う側?AIに使われる側?アナタはどちらを選びますか

今後ますますITが発達し単純作業はロボット達に任せる社会となっていきます。

具体・抽象の片方でしか物事を捉えられないままですとロボットに使われる側になってしまいます。

自ら能動的に考える力を身に付けていきましょう。

毎日ボーっとYou Tube見たりゲームしたりする日々もそれはそれで楽しいです。

ですが、自らの力で創作し世に出し評価される瞬間はとても気持ちがいいものです。

人間誰しも承認欲求が少なからずあるはずです。

たった一人の方に喜んでもらえるモノを1つでも創った。

これだけで人生やり遂げたと言ってもいいのではないでしょうか。

新しい世界が見えてくるはずです。

そうしてまた1つ1つと創作していくんだとボクは確信しています。

感想

読んで自分用にメモとまとめるだけならそう苦労はしないんですが、他者に読んでわかってもらえる事を意識した途端に難しくなりました。

そう考えると日々理解している事も実は数割も理解できていない・・・なんて事もあるはずですよね。

ツイッターで要所をまとめたつぶやきをしましたがこれが支離滅裂。

「具体⇔抽象」トレーニング 1章

ネット・スマホ・SNSの普及により、個人の抽象能力が低下している。

AIが情報量の補完をしてくれるがその情報は断片的なモノも多い。自身で情報を結びつけて応用を利かせる知恵が必要になっていく。

対策:自分で考える時間を設ける、意識し行動に移す#マナブの宿題— 尚 (@nao_ki_Z) July 28, 2020

「具体⇔抽象」トレーニング 3章

・具体は手段、抽象→具体へ深堀する時はHOWで考える。(具体化)

・抽象は目的、具体→抽象へ明確化する時はWHYで考える(抽象化)・具体化は逃げ道をなくす事

逃げ道をなくす=深堀していって数字やデータで示す。示す事で根拠がはっきりわかる。#マナブの宿題— 尚 (@nao_ki_Z) July 31, 2020

まとまっていません!!今回は記事への反映ができませんでした。

この点は次回の感想文に反映させます。

大変に苦労はしましたが有意義な読書&勉強タイムとなりました。

このような宿題を企画してくださったマナブさんには感謝の限りです。

次の読書も読み終えたら記事にしていきます。

クリックして記事を読んでくださった方が明日への糧になる記事にしていきたいです。

最後まで読んでいただきありがとうございました!!